ホーム > 有限会社大柳電気

有限会社大柳電気

建設業

北海道・東北

10〜29人

File.189

新入社員育成と利益改善の挑戦・働き方改革と賃金アップで実現する新しい未来 ―地域住民に電気を送り届け、ライフラインを守る「有限会社大柳電気」の場合―

2025.03.25

宮城県登米市にある有限会社大柳電気は、1989年に株式会社ユアテックの協力会社として創業し、東北電力ネットワークの発注する配電工事を行っている。2011年3月に発災した東日本大震災の際にも、配電を通して震災復興に尽力し、現在に至る。社是として「凡事徹底」を掲げ、「当たり前のことを当たり前にできる」人間づくりにも丁寧に進めている。働き方改革を進めるに当たっては、「社員が主役」、「自主自律」を基本に、社員の満足する会社像と会社経営の両輪を模索しつつ、働き方改革の先にある事業永続化に向けて、完全週休2日制などの課題に取り組んでいる。

※この事例は、過去に働き方改革推進支援センターの支援を受けて働き方改革に取り組んだ企業が、今回更なる働き方改革、働きやすい職場づくりに挑戦したその過程と成果を取りまとめたものである。

これまでの取り組みとその成果

【取り組み内容】

2018年、社員は休日出勤や残業が多く、それでも思うような給料が得られていない状況だった。退職する社員も現れ、「改革なしには社の存続はない」と感じ取った社長は、社員一人ひとりと対話を進め、改革の方向性を模索した。

その結果、土曜休日を段階的に増やしていきながら、社員一人ひとりの創意工夫による作業工程の見直しや5Sを徹底することで、「生産性向上と休日確保の両立」を図ることとした。

ある程度順調に改革が進み、次の目標を「施工力の確保」と定めて、持続可能な会社づくりのため、新入社員獲得のための施策に取り組んだ。具体的には、「高校との連携」を深めインターンシップなどを行った。

【成果】

1日の工程数を算出し業務改善に取り組み、過去3年間の改善状況を調査し数値化した結果、年間休日数15日増、1人当たりの年間総労働時間数104時間減、1日当たりの生産性16.4%増となり、休みは増えたが売上は落ちず、むしろ増えたことを社員に対して可視化することができた。実際に建設業における1か月当たりの平均時間外労働数を下回り、ワークライフバランスが取れた就業環境へ前進し、仕事とプライベートの両方を充実させている社員が増えている。

また、地元志向の学生にインターンシップを通じて働きやすい職場環境をアピールし、2024年春卒業の高校生2名を4月に採用した。

新たな課題

赤字が続いた経営状態を黒字化し、事業の永続化に向けて2名の新入社員を採用した。それにより、社員は8名から10名に増えた。新入社員が戦力化し業績に貢献するには育成期間が必要であるが、当社では9年間採用を行っておらず、新卒採用者の育成ノウハウが構築されていない状況で、新入社員の育成が新たな課題となった。

また、昨今の経済情勢から作業部品の値上げ等によるコスト増加や社員から手取り収入を増やしたいという要望もあり、前年と同じ事をしていたら利益率が悪化し再び赤字に転落する恐れもあった。このような厳しい状況下で、「雰囲気が良く休暇と給与が両立する会社」を実現するための難しい舵取りを余儀なくされている状況であった。

課題感を解決し、目標を達成するためのプロセス

【取り組みの経過】

【具体的なアクションステップ、実施方法、プロセス等】

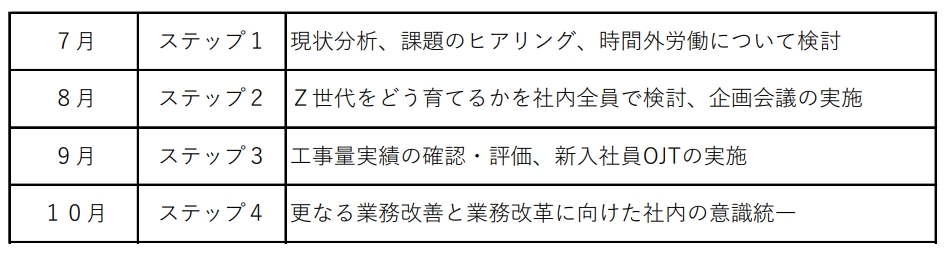

▶ステップ1[Plan(計画)]

2024年の生産性と休暇に関する現状を確認。増員や原材料価格の高騰を考慮すると年間収支は厳しい見通しとなった。

また、社員は日給制であるため手取りを増やす即効性のある施策として休日出勤の実施が現実的な選択肢となっている。そこで総労働時間を増やさないよう所定労働日の時間外労働を減らす業務改善と、ワークライフバランスに配慮し社員の意向を反映した改善プランを作成した。

▶ステップ2[Do(実行)]

Z世代の育成をテーマに全体会議で、新人社員を早期に戦力化するための方策を検討した。個々の個性を理解し、それに応じた指導を行うことで、会社を「自分達の居場所」と感じられるような意識が醸成され、その居場所を守るという共通の意識を持つようになった。

また、現場におけるムダを指摘する意見を受け、従来は社長・工程担当で行っていた打ち合わせを、現場の管理チームも加えた「企画会議」に改めることで、より実践的な意見交換を可能とした。

▶ステップ3[Check(評価)]

全社員の努力により工事量は対前年比20%増を達成。増員した2名を含めた1人あたりの工事量も前年を上回った。

社員の賃上げに関しては10月に昇給を実施した。また、休日出勤数は増えたものの業務効率化により総労働時間の増加は最小限に抑えられた。

工事単価の引き上げや生産性の向上により、業績手当として1月に社員に支給することで利益還元することができた。

新入社員研修を元請先の研修機関で実施することで、人材開発支援助成金を活用できた。

▶ステップ4[Action(対策・改善)]

増員による人件費等の費用は増えたが、社員の頑張りにより前年並みの利益を確保できる見通しとなった。今後は生産性向上実現のために、工事体制を1班から2班に増やす業務改革を推進する。

設備投資として社用車を増車した。増班には社員のスキルアップや業務改善が求められ、休暇と給与の充実を両立させることで社員のモチベーションを高めていく。

「雰囲気が良く休暇と給与が両立する会社」を目指し、今後もPDCAを実践する必要がある。

会社全体で新入社員教育を実施

2024年4月に採用した2名の高卒新入社員に対して、9月までは元請先の研修機関で集合研修を受講させ、基本的な知識・技術を身につけてもらった。この研修は人材開発支援助成金の対象となり費用負担が軽減できた。

集合研修終了後は現場でのOJTを実施しているが、当社は9年間採用を行っていなかったため、OJTのノウハウが未確立だった。そのため全体会議で「Z世代をどう育てるか」をテーマに社員全員で意見を交わし、「わからないときは聞く。率先して仕事に向かう。先輩の動きを見る。」といった意識を共有した。また、指導する側も厳しさとフォローを両立させることを重視する。社長は元高校教師であり、同世代の子を持つ社員もいるため、家庭や学校のような「居場所」を意識した教育を行っている。さらに教える側も自分の知識や技術を言語化する訓練の場になり相乗効果を生んでいる。今後はこの知識・技術を会社の財産として共有する取り組みを進めていきたいと考えている。

管理と現場による企画会議の実施

全体会議で「『生産性向上と休日確保の両立』をどう実現するか」を議論した際、工程部門と現場部門との作業工程の解釈の違いによるムダが存在しているので、その認識のズレを修正することで生産性が向上するのではないかとの意見があった。

そこで従来は社長と工程部門で行っていた打ち合わせに現場の班長・副班長を加えた「企画会議」を実施し、管理と現場のコミュニケーションを密にすることで意識の統一と責任の所在の明確化を図った。企画会議の効果として、管理と現場の解釈のズレが解消しただけでなく、現場の戦術理解が進んだことで各人に求められる役割が明確になり、1日の仕事に対する責任感が増した。

この会議を実施した後の工事量は対前年同月比を大きく上回っており、生産性の向上に寄与する効果を生んでいる。

2班体制の実現に向けた業務改革の実施

現在、1班体制で工事を行っているが、2名の増員により2班体制を組むことができる社員数となった。本格的な2班体制の実施は新入社員が一人前になるまで待つ必要があるため、今後は早期育成が最優先課題である。

11月には工事車両、12月には社用車(軽バン)を購入する設備投資を行い、2班体制実現に向けた準備を進めている。この投資は生産性向上や工賃引上げに寄与し、収支改善をもたらした。また、社用車が増えたことで、作業が効率化し、従業員のモチベーションが向上した。

2班体制が実現すれば、生産性が大幅に向上し、事業の永続化に大きく貢献することになる。現状の実質1.5班体制の間に、休暇が取りやすいオペレーションの構築や資格取得等の社員教育を充実させていきたいと考えている。

今後の展望

今後の展望について、代表取締役の鈴木悟氏は次のように語ってくれた。

「日曜日以外毎日働いても給料が上がらなかった小さな会社」を、社員が一丸となって2024年という期限を設け、完全週休2日制の実現や作業の効率化といった生産性向上を、ボトムアップの改革をすることにより、「生産性向上と休日確保の両立」に押し上げたことが最大の成果です。今後は、支援企業である発注者・元請け会社の「安全を最優先に、ともにライフラインを守ろう」という願いを胸に抱き、時代の要請にこたえながら、社是(自分を愛し、家族を愛し、会社を愛し、地域を愛し、世界を愛する)の実現に向けて一層の精進をしていきます。

代表取締役の鈴木悟氏

VOICE 従業員の声 高卒の新入社員ですが研修がしっかりしているので不安が解消しました

2024年入社の配電工事作業員の鎌田翔太さんは、今回の取り組みを振り返って次のように話してくれた。

「私は、今春、高校を卒業して、当社に就職しました。高校を通して学んだ電気の知識を生かしたかったからです。入社してからは元請先の研修で配電の基礎を学び、今は先輩社員たちと一緒に現場で働いています。正直、入社当初は初めてのことばかりで不安でした。しかし、毎日先輩たちと一緒に働くことにより、少しずつ仕事を覚え、自分も役に立っているんだな、と実感できるようになりました。会社全体の雰囲気がよく、わからないことは丁寧に教えてくれる先輩方のおかげです。」

配電工事作業員の鎌田翔太さん(2024年入社)

有限会社大柳電気の取り組みを支援した社会保険労務士の佐々木章良氏は次のように語っている。

「最初の訪問で現状ヒアリングした時は、ステップアップ改善プランは業務改善をして収支の均衡を目指すという「守り」の姿勢が強い提案でした。しかし私の不安は見事に裏切られ、最後の訪問時には前年並みの利益を確保できる見通しでした。これは社員全員の意識の高さとそれに必死について行く新入社員が出した素晴らしい「攻め」の結果です。私が今回支援したことは、その行動を既存の理論を元に再構築し、成功体験を重ねて再現性を高くする手法を助言したくらいです。」

支援を担当した社会保険労務士の佐々木章良氏

CASE STUDY働き方改革のポイント

新入社員教育の充実

- 効果

- 現場のOJTによる教育だけでなく、元請先の研修機関で集合研修を受講させることで、充実した新入社員教育を実施した。

全体会議や企画会議による業務改善

- 効果

- 業務改善の推進体制として全体会議や企画会議を実施することで、現場の意見を反映させ当事者意識を醸成させた。

業務改善から業務改革に向けた取り組み

- 効果

- 日々の積み重ねによる業務改善の結果を出したことで、組織改編として大きな成果を出す業務改革を実現する土台を構築した。

COMPANY DATA企業データ

自分を愛し、家族を愛し、会社を愛し、地域を愛し、世界を愛する

有限会社大柳電気

代表者:代表取締役 鈴木 悟

所在地:宮城県登米市

従業員数:10名(2024年12月現在)

設立:1988年1月

事業内容:配電事業

株式会社ユアテックの協力会社として、東北電力ネットワーク㈱の発注する配電工事を行っている。発電所から変電所に送られてくる電気を、一般家庭や工場に送り届けるために、電柱を建て、架線して配電線設備を建設している。電気を地域の皆さんに送り届けることが私たちの仕事である。