ホーム > 合同会社はっぴぃべる

合同会社はっぴぃべる

教育,学習支援業

中国・四国

10〜29人

File.191

入職から定年までのキャリアパスの構築 職員も“はっぴぃ”な会社へ ―こどもの健やかな成長を目指し、地域で生きる力を育む「合同会社はっぴぃべる」の場合―

2025.03.25

合同会社はっぴぃべるの代表社員の中薮鈴美氏は、広島市職員として発達障害児の支援をしていた経歴を持つ。定年退職後、その経歴を生かし、発達障害児が地域で生活していく支援を柔軟に実施したいと思っていた。

広島市職員時代は女性の多い職場の管理職として、子育てや介護でキャリアを中断しないような働き方、非常勤職員であってもキャリアを構築できるような働き方を模索していた。自身も育児や介護で悩んでいた時期もあったが、周囲の協力もあり定年まで勤めあげることができたという。

人に支えられて続けてこられたことを感謝し、その気持ちをお返ししたいと思い起業するにあたって働く人のやりがいを引き出す職場づくりに取り組むことにした。

※この事例は、過去に働き方改革推進支援センターの支援を受けて働き方改革に取り組んだ企業が、今回更なる働き方改革、働きやすい職場づくりに挑戦したその過程と成果を取りまとめたものである。

これまでの取り組みとその成果

【取り組み内容】

仕事と家庭の両立支援を推進するために、所定労働時間7時間制と完全週休二日制を導入した。また、所定労働時間から逆算して業務を配分することで、定時に帰れるようにした。こうした取り組みにより、育児や介護により労働者がキャリアを中断しないで働くことができる環境を構築することができた。

次に、同一労働同一賃金の観点から、常勤、非常勤に関係なく、全職員に能力や経験に応じた職務を与え、その成果に見合った処遇を行う制度を導入した。これにより、職員全体のモチベーション向上が図られた。専門性が高く育成が難しい発達障害児の支援員に関しては、自身の成長が実感できるよう、入社から管理職昇格までの具体的なキャリアパスを構築した。

【成果】

会社設立時より非常勤職員から常勤職員への転換を進めた。人材育成は最重要課題であると考えており、常勤・非常勤に関係なく、やる気のある職員には能力向上の機会を積極的に提供している。

児童発達管理責任者の資格取得を支援するため、会社が費用を負担して研修を受講させるとともに、研修時間も勤務時間とすることとした。

また、本人の希望を丁寧に聞き取り、希望に応じて週の勤務日数を増やしても、仕事と家庭の両立に無理がないように業務を配分した。

このような取り組みを通じて、サービスの利用希望者から支援依頼があった際に断らずにすむ体制を整えるとともに、職員の成長と安定したサービス提供を実現している。

新たな課題

① 訪問支援員の不足について

これまで中薮代表が中心となって保育所等訪問支援を行ってきた。ノウハウは蓄積されていたが、研修が体系化されておらず、従業員の指導は、OJTで行ってきたため支援の質にばらつきがあった。さらには、標準的なフローが定まっていないため、新規の支援依頼が多くなるにつれて、中薮代表や特定の職員が多忙となったことから、新たな訪問支援員育成の必要性が高くなった。

② 時間外労働

ほとんど発生しないが、特定の職員に忙しさが集中していた。

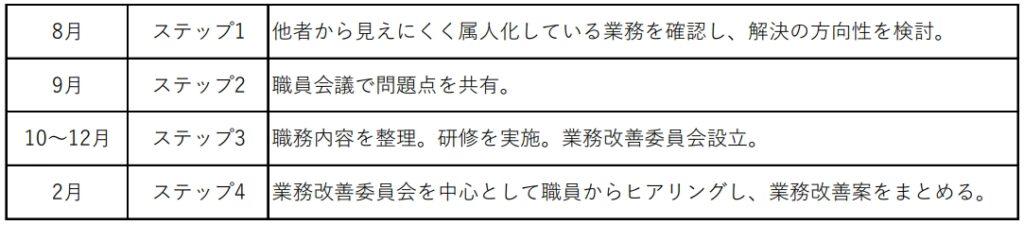

課題感を解決し、目標を達成するためのプロセス

【取り組みの経過】

【具体的なアクションステップ、実施方法、プロセス等】

▶ステップ1[Plan(計画)]

① 時間外労働は、月1時間程度と少ないが、特定の職員に業務が集中している。職務の内容を分析し、見える化することで、適切な業務分担が可能となる。

② 職務内容について分析整理することで、キャリアパスを見直し、必要な研修を企画する。

③ 職員数11名の小さな会社であるため、全員参加の経営という意識を持ってもらう必要がある。そのためには、職員が中心となって動く仕組みづくりが大切であることを認識する。

▶ステップ2[Do(実行)]

① 月1回の職員会議で、職員それぞれと会社の10年後をイメージし、課題を抽出した。

② 職務内容を分析し、引継ぎの難易度を基準にレベル分けした。

③ 児童発達支援、保育所等訪問支援のキャリアパスと処遇の見直しを行った。

④ 月次の研修計画を策定し、マニュアルを整備した。

▶ステップ3[Check(評価)]

① 職務内容を整理したことで、分担できる業務については分担して、特定の職員に集中していた業務を分散することが出来た。

② 研修を行うことにより、懸案となっていた保育所等訪問支援について、今後の引継ぎの目途がついた。

③ 入職してから定年まで、どのようにキャリアを構築できるのか、その際の処遇が分かったとの声が上がった。

▶ステップ4[Action(対策・改善)]

① 職務内容の分析に沿った研修やマニュアルの作成を第一弾として支援した。人材育成について必要なマニュアルや研修については、業務改善委員会が行い、職員主体で企画立案する仕組みが出来た。

② 処遇改善等加算についてはより高い区分を積極的に取得する。職員の能力向上を図り、サービス提供の質の向上を目指す。

10年後の自分と会社をイメージし、職員主体の改革へ

職員数11名の小さな会社である。企業理念「こども・保護者・職員 みーんな、はっぴぃ ~こどもの健やかな成長を目指し、地域で生きる力を育む~」を達成するにはどうすればいいか。

10年後の自分と会社をイメージすることで、現在の課題と取組について検討した。

① 企業理念の共有と浸透

② 10年後の自分と会社像

③ 10年後の自分と会社像を実現するための目標設定

④ 目標を達成するための取組について、毎月1回の研修を実施

⑤ 業務改善委員会を発足し、業務改善委員会による、職員主体の改革

職務のみえる化による時間外労働の削減

「新規受け入れ~支援実施」までの流れが他者から見えにくく属人化しており、代表や一部の職員しか分からない状況になっていた。職務内容の整理を行い、業務の流れを整理することで、偏っていた業務を分散させ、時間外労働を減少させた。

入職から定年までのキャリアパスを構築。業務に必要な研修の実施

全職員にヒアリングし、職務内容の整理を行った。また、等級を職位、対応役職、職責、職務内容、求められる能力、教育研修、任用の要件(通算での必要年数、資格)によって定義するとともに、処遇(基本給・手当)をわかりやすく明示し、入職から定年まで、会社で自分がどのように成長できるのか説明した。その上で、次のような人材育成計画を策定した。

① 継続的な研修の実施

毎月1回の職員会議の前に、訪問支援について研修を行い、依頼から支援までの一連の流れを整理、事例検討会を実施する。「中薮代表にお願いしたい」から「はっぴぃべるにお願いしたい」へ、会社全体の質の向上を図ることを目的とする。

② 児童発達支援から保育所等訪問支援へ無理なくキャリアを構築するための仕組み作り

保育所等訪問支援を行い、児童発達支援部門で支援している子どもの学校や幼稚園、保育園での様子を観察することで、円滑な職員教育・育成を行い、同時に、サービスの質を向上させる。

③ ペア制度によるOJTの充実

訪問支援員の資格はあるが、経験の少ない職員に対しては、経験豊富な職員とペアで支援を行う。保育所等での様子を観察し、その後のミーティングで支援のあり方、課題等を共有し、OJTを充実させる。

④ 児童発達支援部門での支援の充実

個別(児童1人)→小集団(児童3人)→集団(児童5~6人)の段階を設けることでよりきめ細かな支援を行い、職員の能力向上と経験を増やす。

今後の展望

10年後の自分と会社像をイメージし、職員主体で改革をする必要がありました。今回の取組により、職員自らが仕事に取り組む意識が高まりました。特に、業務改善委員会を設置し、職員からの意見や提案を引き出せる体制が整ったことは大きな成果です。

職務内容の見える化を進めることで、仕事の内容について、各自で考えてもらうことができます。今後も効率的な業務運営を実現していきます。

入職から定年までのキャリアパスに応じた業務研修により、職員の成長を支援し、長期的に安定した組織作りを目指していきます。

代表社員の中薮鈴美氏

VOICE 従業員の声 自分の役割が明確になり業務の効率化が進みました

2022年入社の非常勤職員(保育所等訪問支援及び児童発達支援)の大上智子さんは、今回の取り組みを振り返って次のように話してくれた。

「毎月の職員会議では、代表が講師となって研修を行っています。これは、代表の想いを直接聞きたい、職員一人ひとりが疑問を解消したいというニーズから始まりました。今年度は保育所等訪問支援と児童発達支援の業務内容の見える化に取り組んでいます。この取り組みにより、職員全員が共通認識を持ち、職場全体の業務の流れを理解できるようになりました。その結果、自分の役割が明確になり、業務の効率化が進んでいます。今後は、職員同士が互いに業務を助け合える環境を作ることが目標です。」

保育所等訪問支援及び児童発達支援に携わる大上智子氏(2022年入社)

合同会社はっぴぃべるの取り組みを支援した社会保険労務士の久保春惠氏は次のように語っている。

「『毎月新規の問合せがあり、申し込みにつながっている。子どもたちへ質の良いサービス提供を行うためには、保育所等訪問支援のできる職員を育成することが課題である』と代表が仰っていました。

児童発達支援も含めた職務内容をヒアリングし、両部門へ橋渡し可能なキャリアパスと賃金制度を構築、研修制度計画を設けたことで、入社から定年まで、どのようにキャリア形成できるかが見える化できました。結果として、特定の職員の業務負担を分散させることもできました。両立支援と働きがいの両方を追求されています。」

支援を担当した社会保険労務士の久保春惠氏

CASE STUDY働き方改革のポイント

業務改善委員会を発足し、職員主体の取組へ

- 効果

- 代表だけではなく、職員全員で課題を認識し、取り組むため、業務改善委員会を発足した。職員主体の業務改善に貢献している。

職務内容の整理による研修項目の抽出と実施

- 効果

- 職務内容の整理を行い、他者から見えにくく属人化している業務を整理。必要な研修項目を洗い出し、研修を実施。マニュアルも整備した。

キャリアパスと処遇の制度再構築

- 効果

- 職位、対応役職、職責、職務内容、求められる能力、教育研修、任用の要件を定め、処遇を明示。会社での自己成長の見える化を図った。

COMPANY DATA企業データ

こども・保護者・職員 みーんな、はっぴぃ!

~こどもの健やかな成長を目指し、地域で生きる力を育む~

合同会社はっぴぃべる

代表者:代表社員 中薮 鈴美

所在地:広島県広島市

従業員数:11名(2024年12月現在)

設立:2020年8月

事業内容:保育所等訪問・児童発達支援を通して、障害児及びその障害児の保護者等の意思及び人格を尊重し、適切な支援の提供を確保する。

地域や保護者と連携し、集団生活の中でより良い適応を目指す。将来を見通していく中で、今つけていきたい力を確認し支援する。